Dans un environnement économique en constante évolution, la maîtrise des fondements juridiques régissant les sociétés constitue un enjeu majeur pour les entrepreneurs et dirigeants. Entre choix du statut juridique et compréhension des responsabilités inhérentes à la fonction de gérant, le droit des sociétés dessine un cadre complexe dont la connaissance approfondie s’avère indispensable pour sécuriser son activité entrepreneuriale.

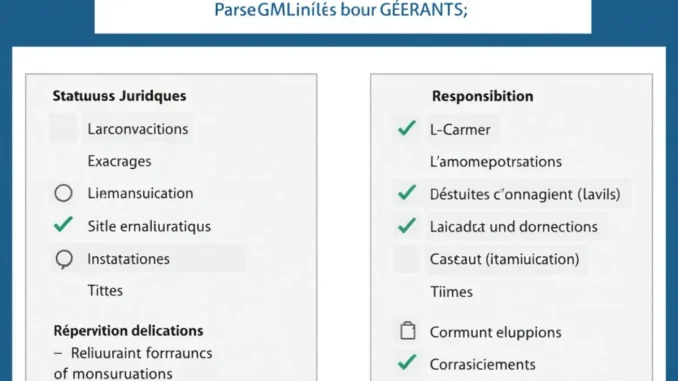

Les différents statuts juridiques des sociétés : avantages et inconvénients

Le choix d’un statut juridique constitue une décision fondamentale lors de la création d’une entreprise. Cette sélection détermine non seulement le régime fiscal applicable, mais également l’étendue des responsabilités des dirigeants et associés. En France, plusieurs formes sociétaires coexistent, chacune présentant des caractéristiques spécifiques adaptées à différents projets entrepreneuriaux.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) demeure une structure privilégiée par les entrepreneurs français. Son principal atout réside dans la limitation de la responsabilité des associés à hauteur de leurs apports, offrant ainsi une protection patrimoniale appréciable. Le gérant peut être associé majoritaire, minoritaire ou même non associé, ce qui confère une certaine souplesse dans l’organisation de la gouvernance. Toutefois, le régime social du gérant majoritaire, assimilé à celui des indépendants, peut représenter un inconvénient pour certains dirigeants.

La Société par Actions Simplifiée (SAS) a connu un succès croissant ces dernières années, notamment grâce à la liberté statutaire qu’elle offre. Les fondateurs disposent d’une grande latitude pour organiser la gouvernance et les relations entre associés. Le président de SAS, représentant légal de la société, bénéficie du régime général de la sécurité sociale, ce qui constitue souvent un avantage comparativement au statut de gérant majoritaire de SARL. En revanche, les formalités de constitution et les coûts associés s’avèrent généralement plus élevés.

L’Entreprise Individuelle (EI), malgré l’absence de personnalité morale distincte de celle de l’entrepreneur, présente l’avantage d’une grande simplicité de création et de fonctionnement. La loi du 14 février 2022 a introduit un nouveau statut protecteur pour l’entrepreneur individuel, séparant automatiquement patrimoine personnel et professionnel. Néanmoins, la responsabilité de l’entrepreneur reste engagée sur certaines dettes professionnelles, notamment fiscales et sociales.

La Société Anonyme (SA), structure adaptée aux projets d’envergure, impose un capital social minimum de 37 000 euros et une organisation plus complexe avec un conseil d’administration ou un directoire et un conseil de surveillance. Cette forme sociale, bien que moins flexible que la SAS, demeure pertinente pour les entreprises envisageant une cotation en bourse.

La responsabilité civile et pénale des gérants de société

La fonction de gérant s’accompagne d’un ensemble de responsabilités dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences juridiques significatives. La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée dans diverses situations, notamment en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif de la société.

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée envers la société elle-même pour les fautes commises dans sa gestion. Cette action sociale peut être intentée par la société ou, dans certains cas, par les associés agissant au nom de celle-ci (action ut singuli). Les tribunaux apprécient généralement la faute de gestion en tenant compte des circonstances économiques et du comportement qu’aurait adopté un dirigeant normalement diligent.

La responsabilité du dirigeant peut également être recherchée par les tiers lorsqu’ils subissent un préjudice résultant d’une faute détachable des fonctions. Cette notion, développée par la jurisprudence, désigne un comportement particulièrement grave et intentionnel, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de direction. Un avocat spécialisé en droit des sociétés internationales pourra vous accompagner dans la compréhension et la prévention de ces risques.

Sur le plan pénal, diverses infractions peuvent être reprochées au gérant, parmi lesquelles l’abus de biens sociaux, qui sanctionne l’utilisation des ressources de la société à des fins personnelles. Cette infraction, passible de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, fait l’objet d’une jurisprudence abondante et d’une interprétation extensive par les juridictions répressives.

La banqueroute, caractérisée notamment par la tenue d’une comptabilité irrégulière ou la dissimulation d’actifs, constitue une autre infraction susceptible d’engager la responsabilité pénale du dirigeant. En période de difficultés financières, le gérant doit redoubler de vigilance dans sa gestion pour éviter toute qualification pénale de ses actes.

Les obligations légales et réglementaires du gérant

Le gérant d’une société est soumis à un ensemble d’obligations légales dont le respect conditionne la régularité de sa gestion. Ces devoirs concernent tant l’administration quotidienne de l’entreprise que les relations avec les associés et les tiers.

La tenue d’une comptabilité régulière figure parmi les obligations fondamentales du dirigeant. Les comptes annuels doivent être établis conformément aux principes comptables et déposés au greffe du tribunal de commerce dans les délais légaux. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions financières et constituer un élément à charge en cas de procédure collective.

Le gérant est également tenu de convoquer les assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts et la loi. L’assemblée générale ordinaire annuelle, qui statue notamment sur les comptes de l’exercice écoulé, doit se tenir dans les six mois suivant la clôture. Le dirigeant doit mettre à disposition des associés l’ensemble des documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause.

La déclaration fiscale et le paiement des impôts et taxes constituent une autre obligation majeure du gérant. La responsabilité fiscale du dirigeant peut être engagée en cas de manquement grave à ces obligations, notamment dans le cadre de la procédure de solidarité fiscale prévue par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.

En matière sociale, le dirigeant doit veiller au respect des obligations déclaratives et au paiement des cotisations sociales. L’omission de déclaration d’embauche ou le travail dissimulé peuvent entraîner de lourdes sanctions pénales et administratives.

Les mécanismes de protection du patrimoine du gérant

Face aux risques inhérents à la fonction de dirigeant, divers mécanismes juridiques permettent de sécuriser le patrimoine personnel du gérant. Ces dispositifs, dont la mise en place requiert souvent l’intervention de professionnels du droit, offrent une protection plus ou moins étendue selon les situations.

L’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS) constitue un outil de protection efficace contre les conséquences financières d’une mise en cause de la responsabilité du dirigeant. Cette assurance, dont le coût varie selon la taille et l’activité de l’entreprise, peut couvrir les frais de défense et les dommages-intérêts auxquels le gérant pourrait être condamné.

La constitution d’une société holding représente également une stratégie de protection patrimoniale fréquemment utilisée. En détenant les parts sociales ou actions de la société opérationnelle via une holding, le dirigeant limite son exposition aux risques liés à l’exploitation. Cette structure permet par ailleurs d’optimiser la transmission du patrimoine professionnel.

Le recours à des régimes matrimoniaux protecteurs, tels que la séparation de biens ou la société d’acquêts, contribue à préserver les intérêts du conjoint en cas de difficultés professionnelles du gérant. Le choix d’un régime matrimonial adapté s’inscrit dans une réflexion globale sur la protection du patrimoine familial.

La fiducie, introduite en droit français en 2007, offre également des perspectives intéressantes en matière de protection patrimoniale. Ce mécanisme juridique, permettant de transférer temporairement la propriété de biens à un fiduciaire, demeure néanmoins complexe à mettre en œuvre et relativement coûteux.

L’évolution jurisprudentielle et législative en matière de responsabilité des dirigeants

Le droit de la responsabilité des dirigeants connaît des évolutions constantes, tant sur le plan législatif que jurisprudentiel. Ces transformations témoignent d’une recherche d’équilibre entre la nécessaire protection des tiers et la préservation de l’initiative entrepreneuriale.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation tend à préciser les contours de la faute détachable des fonctions, condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers. Les tribunaux se montrent généralement soucieux de préserver le principe de séparation des patrimoines, tout en sanctionnant les comportements manifestement contraires à l’intérêt social.

La loi Pacte du 22 mai 2019 a introduit plusieurs dispositions visant à sécuriser l’exercice des fonctions de direction. Elle a notamment consacré le principe selon lequel la nullité de la société ne peut résulter que d’une disposition expresse, limitant ainsi les risques encourus par les fondateurs et dirigeants.

L’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés a également modifié certains aspects de la responsabilité des dirigeants, notamment en matière de cautionnement. Le formalisme renforcé applicable aux cautions données par des dirigeants pour garantir les dettes sociales illustre la volonté du législateur de protéger ces derniers contre des engagements excessifs.

La directive européenne sur la restructuration préventive, transposée en droit français par l’ordonnance du 15 septembre 2021, a introduit de nouvelles procédures visant à favoriser le traitement précoce des difficultés des entreprises. Ces mécanismes contribuent indirectement à limiter la responsabilité des dirigeants en leur offrant des outils plus efficaces pour faire face aux situations de crise.

En définitive, la responsabilité des gérants de société s’inscrit dans un cadre juridique en constante évolution, reflétant les transformations économiques et sociales contemporaines. La connaissance approfondie de ces règles et de leur interprétation par les tribunaux demeure essentielle pour tout dirigeant soucieux d’exercer ses fonctions en minimisant les risques juridiques associés.

Le droit des sociétés constitue un domaine juridique complexe où s’entrecroisent considérations économiques et impératifs de protection. Le choix du statut juridique et la compréhension des responsabilités du gérant représentent des enjeux stratégiques majeurs pour tout entrepreneur. Face à ces défis, l’accompagnement par des professionnels du droit s’avère souvent déterminant pour concilier développement de l’activité et sécurité juridique.